(2024年9月現在)

公的医療保険制度

病気やケガをしたときの医療費の一部を公的な機関が負担する制度のことを、公的医療保険制度といいます。

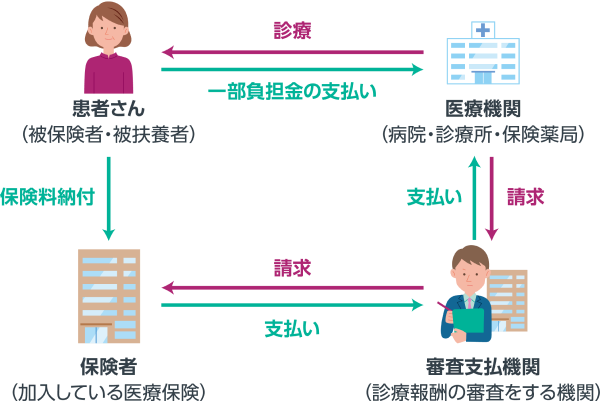

国民皆保険制度を採用している日本では、すべての人に公的医療保険への加入が義務づけられていますが、加入する保険の種類は年齢や職種などによって異なります。

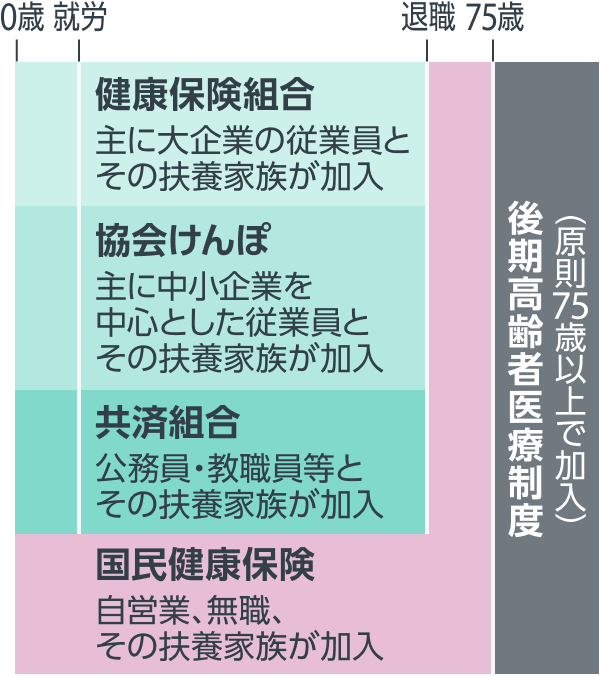

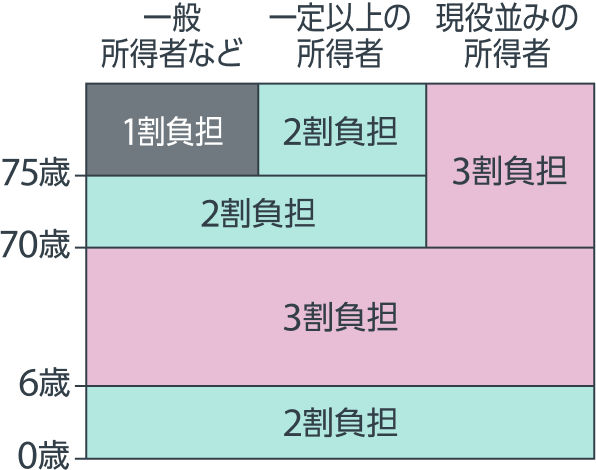

また、公的医療保険によって、医療機関で治療を受けたときに窓口で支払う金額(自己負担)は原則として3割となりますが、負担の割合は年齢や所得によって変わります。

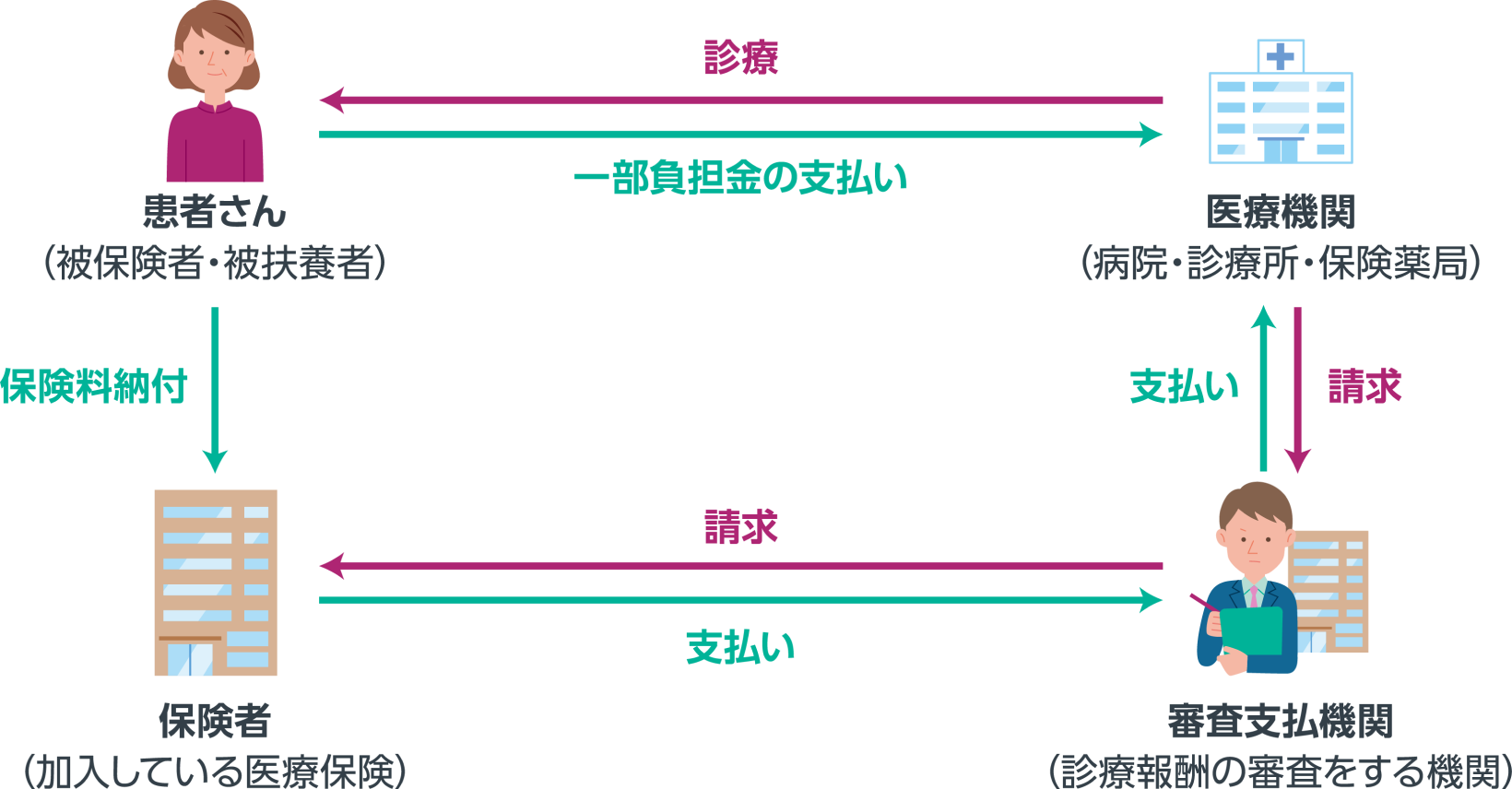

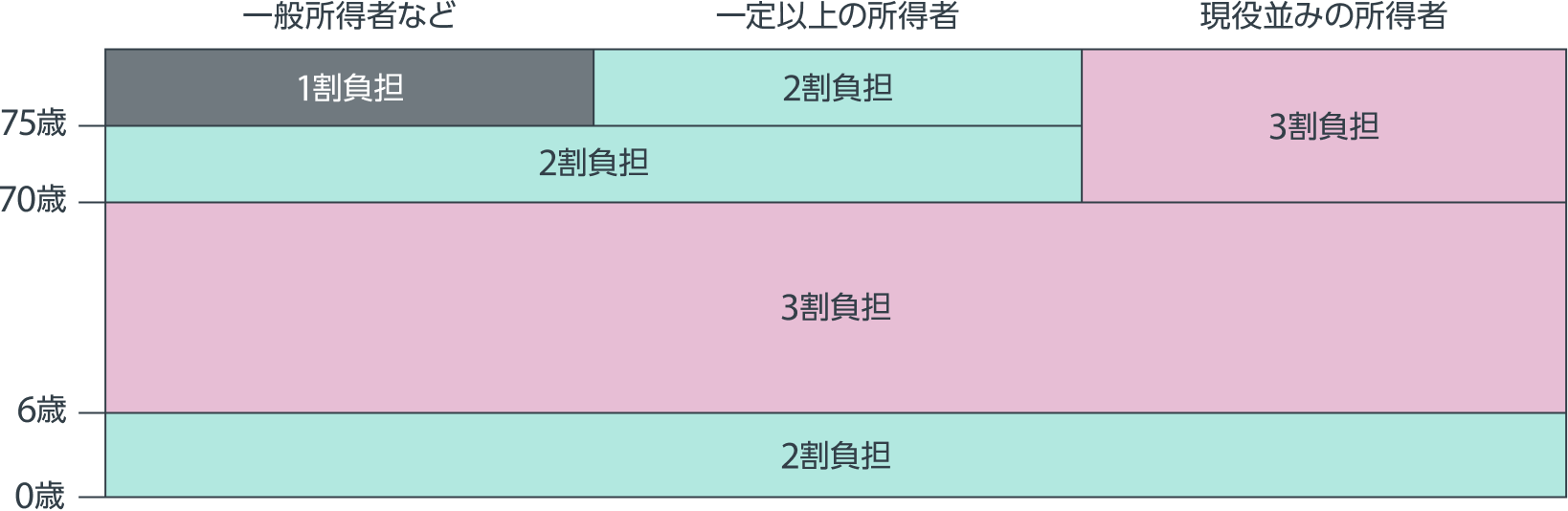

公的医療保険のしくみ

公的医療保険の種類

医療費の自己負担割合

医療費の助成制度

国や自治体などは、患者さんの医療費の負担を軽くするために、自己負担額の一部または全額を助成する制度を設けています。

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)の患者さんでは、難病法による医療費助成制度や高額療養費制度などを利用することで、医療費の負担を軽減できる場合があります。

主な医療費助成制度

難病法による医療費助成制度

国が指定する指定難病と診断され、その病気の治療にかかった医療費に対して助成を受けられる制度。

- 対象者

- 指定難病と診断され、重症度など一定の条件を満たす方

高額療養費制度

1ヵ月の医療費が高額になったときに、自己負担額を一定額までにおさえることができる制度。

- 対象者

- 公的医療保険に加入するすべての方

その他の医療費助成制度

加入する健康保険組合やお住まいの自治体などが、独自の医療費助成制度を設けている場合がある。

難病法による医療費助成制度

指定難病

難病とは、原因がはっきりしておらず、治療法が確立されていない希少な病気で、長期間の療養を必要とする病気を指します。このうち、特に国が定めた基準に該当するものを指定難病といい、2024年10月現在、指定難病の数は341となっています。

EGPAは指定難病の1つで、重症度など一定の条件を満たした方は医療費助成を受けることができます。

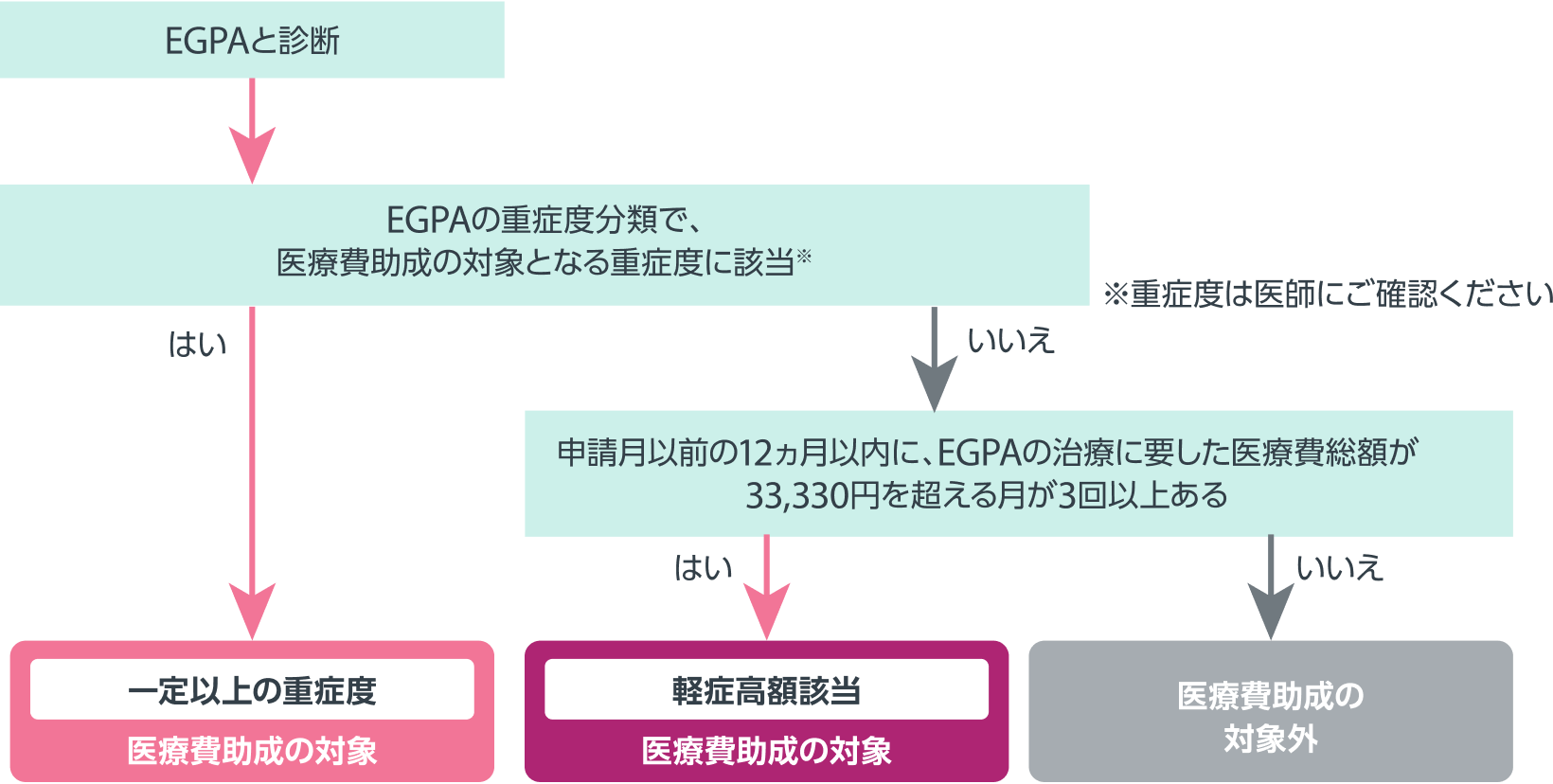

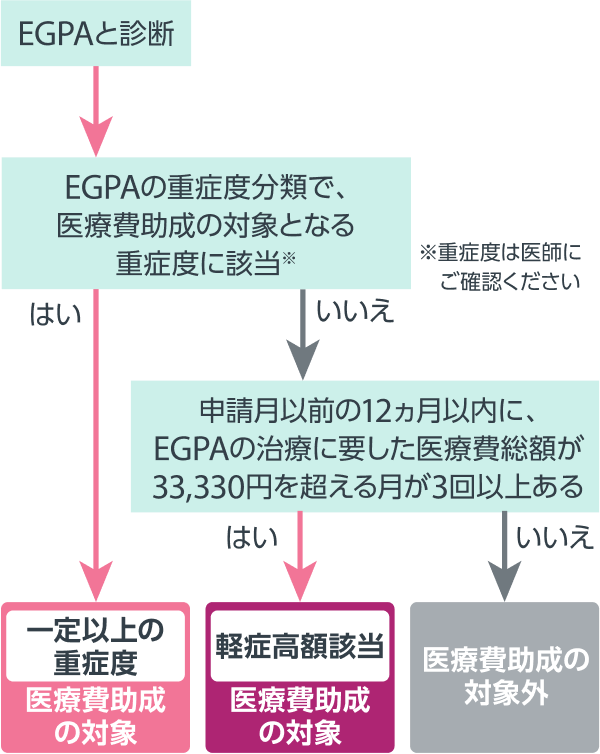

難病法による医療費助成の対象

指定難病は、それぞれの病気の特性に応じた重症度分類が設定されています。

指定難病と診断された方のうち、①一定以上の重症度の方、②軽症でも高額な医療を継続して受ける必要のある方(これを「軽症高額該当」といいます)は、難病法による医療費助成を受けることができます。

軽症高額該当の条件は、医療費総額が33,330円※を超える月が過去1年間で3回以上あることです。

※例えば、公的医療保険が3割負担の場合、自己負担がおよそ1万円

医療費助成の対象(EGPAの場合)

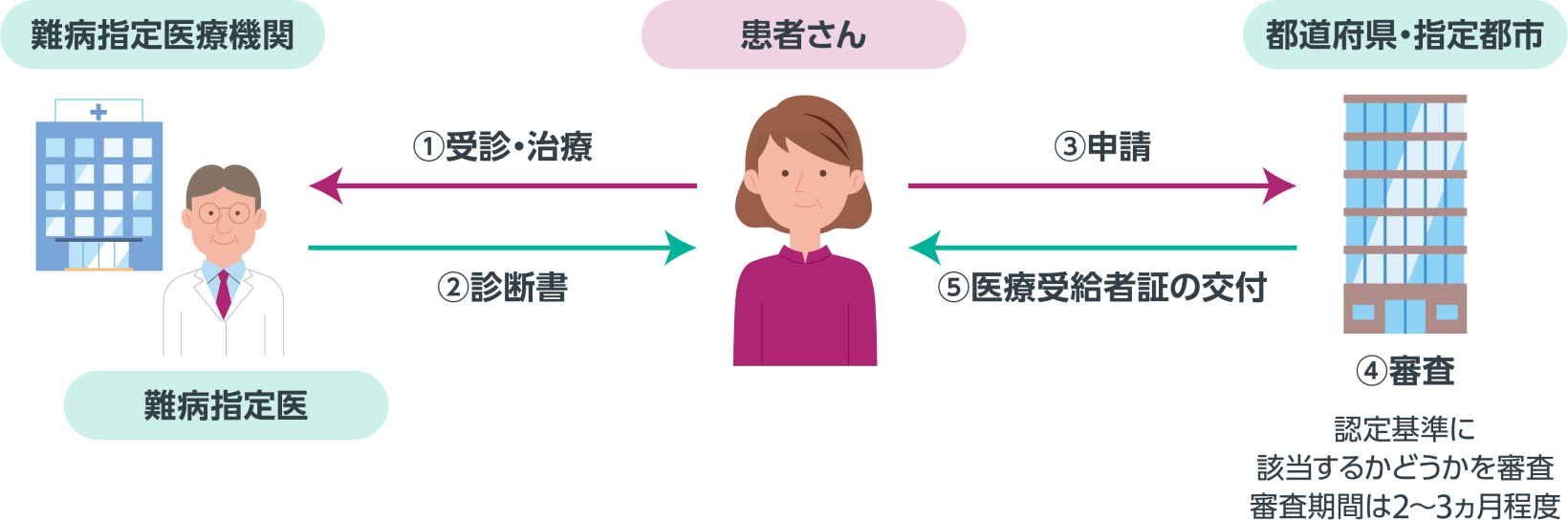

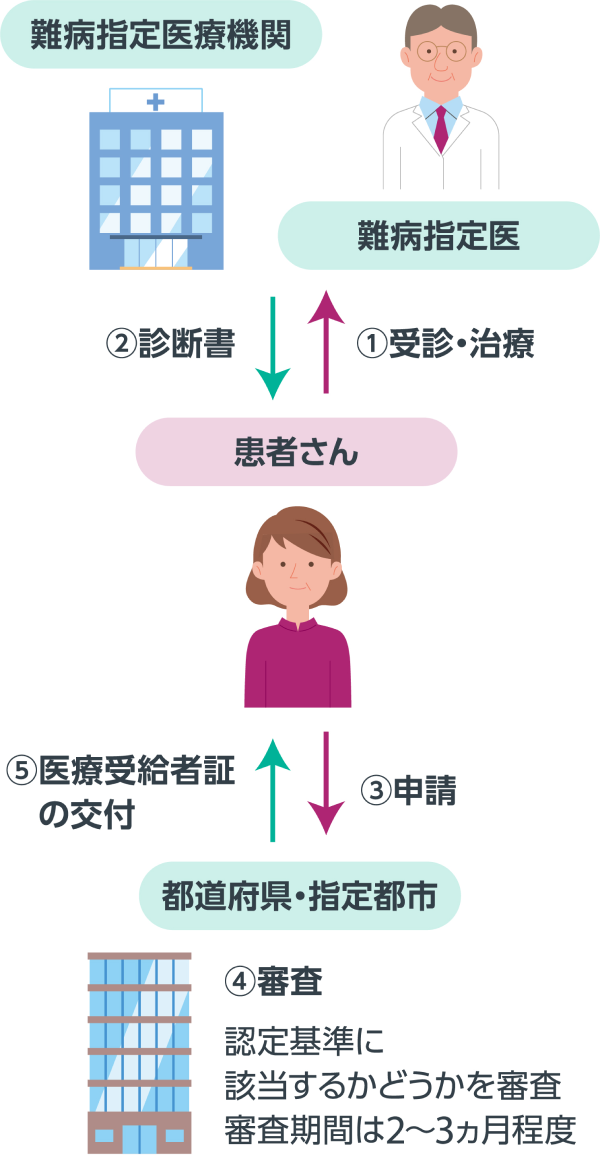

医療費助成を受けるための申請手続き

指定難病の医療費助成を受けるには、特定医療費(指定難病)受給者証(以下、医療受給者証)が必要です。

必要な書類をそろえて、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に申請し、審査を受けます。

審査で認定されると、医療受給者証が交付されます。

医療費助成を受けるまでの流れ

受付窓口は、都道府県・指定都市により異なるので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください

- 難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#nagare)より改変

申請に必要な書類

- 特定医療費(指定難病)の支給認定申請書

- 診断書(臨床調査個人票)

- 世帯全員の住民票の写し

- 世帯の所得を確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書など)

- 健康保険証の写し など

自己負担上限額の決定や認定要件の確認のため、追加の書類が必要になる場合もあります

- 難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#nagare)

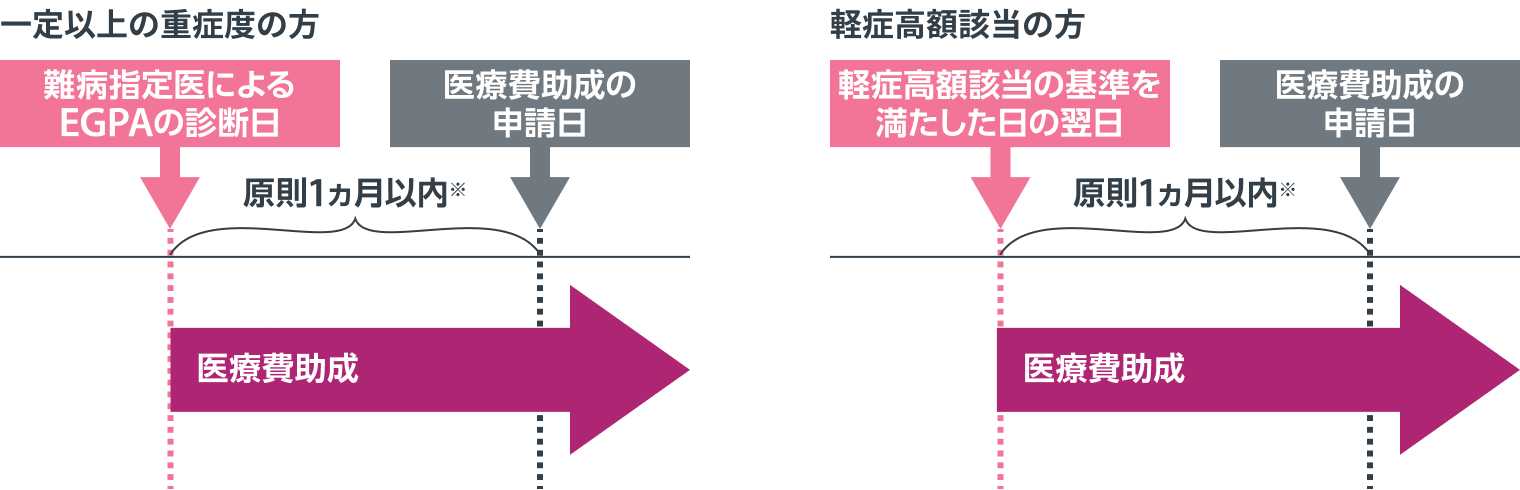

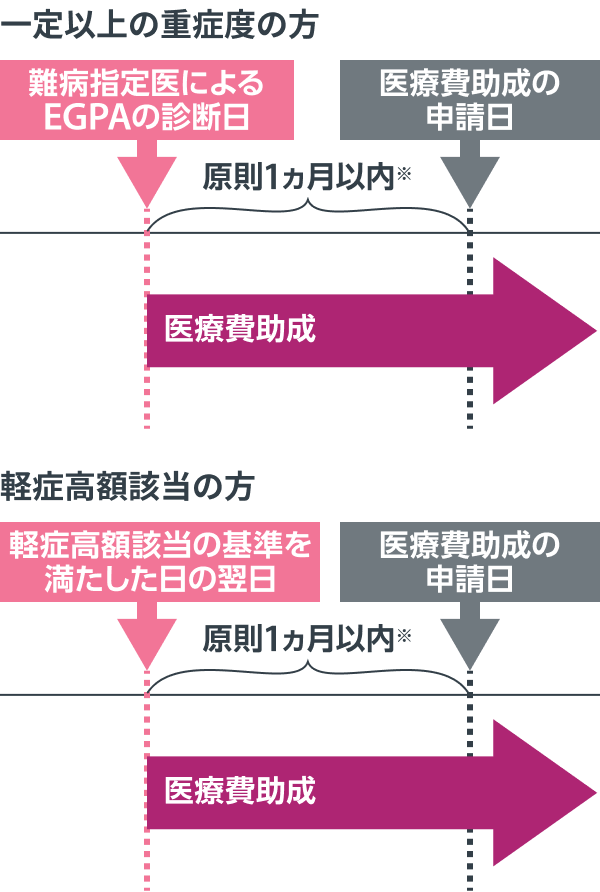

医療費助成の開始時期

助成の開始日は都道府県・指定都市への申請日ではなく、難病指定医によってEGPAと診断された日、もしくは軽症高額該当の基準を満たした日の翌日です。

申請日からこれらの日にちまで遡って助成されます。

助成の開始日

- ※

- 診断書の受領に時間を要したなど、やむを得ない理由があるときは最長3ヵ月まで延長

- 厚生労働省. 「助成開始時期を前倒しできます」より改変

(https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2023/10/20230929_kaisei2f.pdf)

医療費助成の有効期間

医療受給者証の有効期間は原則として1年以内で、病状や治療の状況から医療を受けることが必要と考えられる期間とされています。

有効期間を過ぎると医療費助成を受けられないため、治療の継続が必要な場合は更新の申請が必要です。

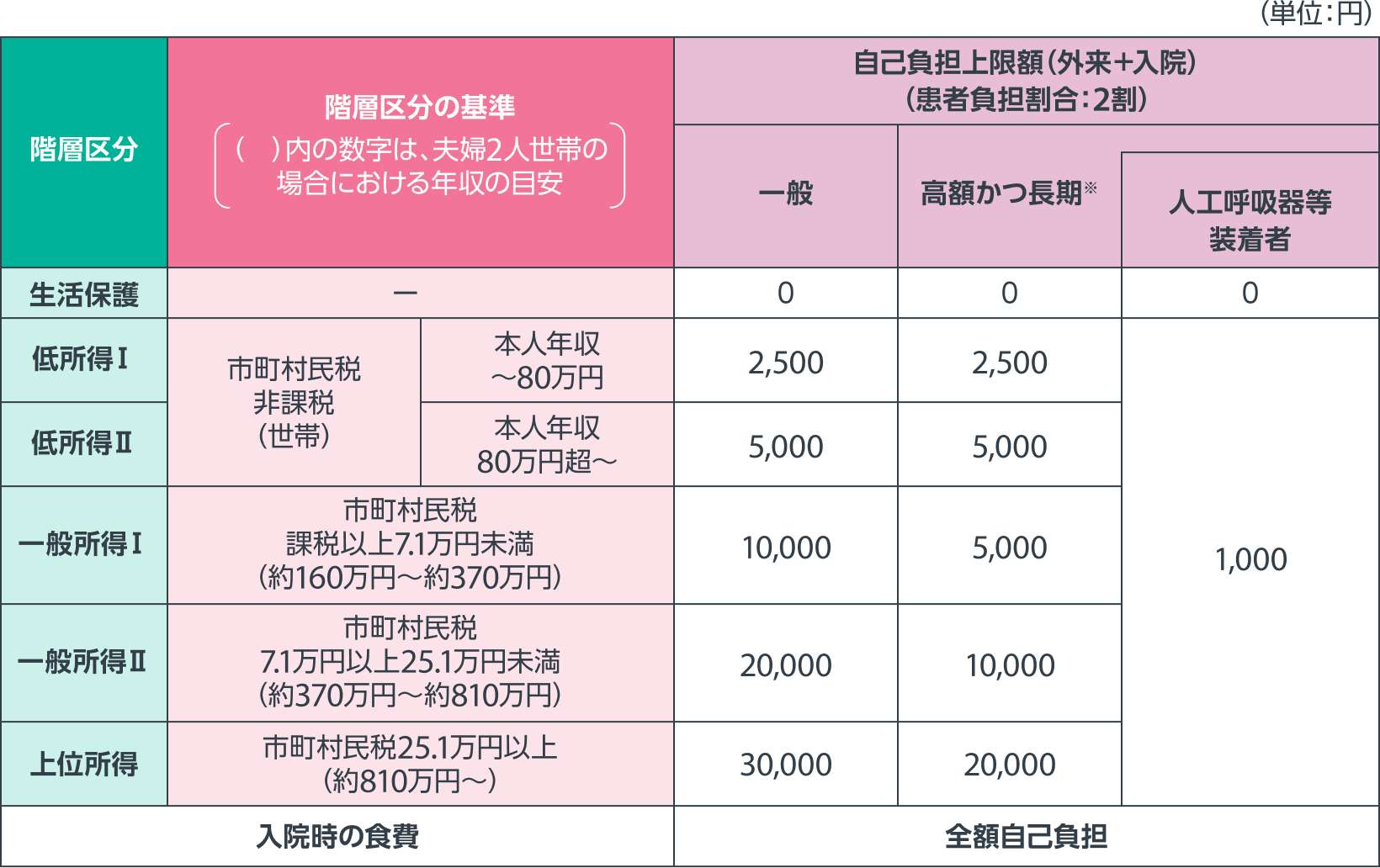

自己負担上限額

難病指定医療機関(病院、診療所、薬局など)で医療受給者証を提示すると、窓口での支払いが自己負担上限額までとなります※1。

月ごとの自己負担上限額は、世帯の所得に応じて決められています。また、高額な医療を長く継続する場合(これを「高額かつ長期」といいます)、自己負担上限額はさらに引き下げられます。

高額かつ長期が適用されるのは、EGPAの治療にかかる月ごとの医療費総額が5万円※2を超える月が年間6回以上ある場合です。

- ※1:

- 医療受給者証が交付されるまでの間に難病指定医療機関においてかかった医療費は、払い戻しを請求することができる

- ※2:

- 例えば、公的医療保険が2割負担の場合、自己負担がおよそ1万円

自己負担上限額(月額)

- ※

- 「高額かつ長期」の対象となるのは、受給認定を受けた指定難病の治療にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合

- 難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#nagare)

自己負担上限額の管理

複数の医療機関を受診したり、薬局で薬を受け取ったりした場合、それぞれの窓口で支払った自己負担額を合算した金額に自己負担上限額が適用されます。

そのため、指定医療機関での支払い内容は、医療受給者証とともに交付される自己負担上限額管理票に記録し、管理することになっています。

患者さんは指定医療機関を受診するたびに自己負担上限額管理票を提出し、指定医療機関が医療費の総額と自己負担額を記入します。

合算額が自己負担上限額に達したら、その月はそれ以降の自己負担は発生しません。

高額療養費制度

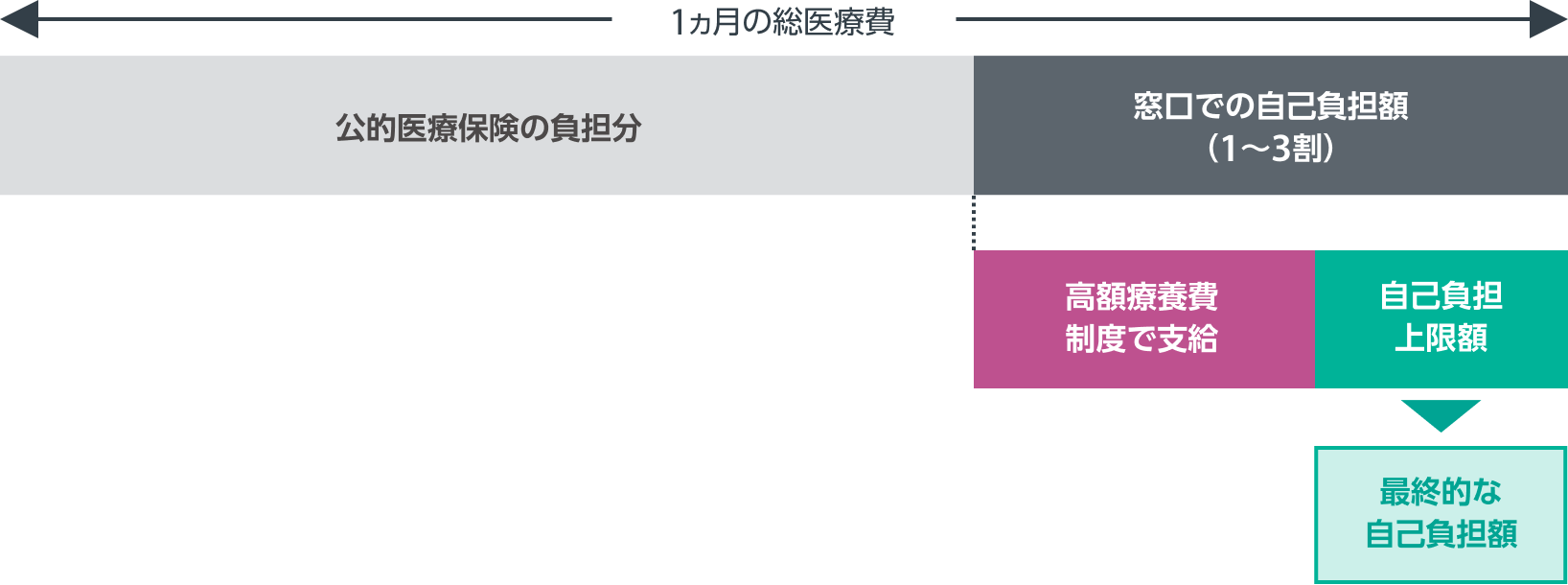

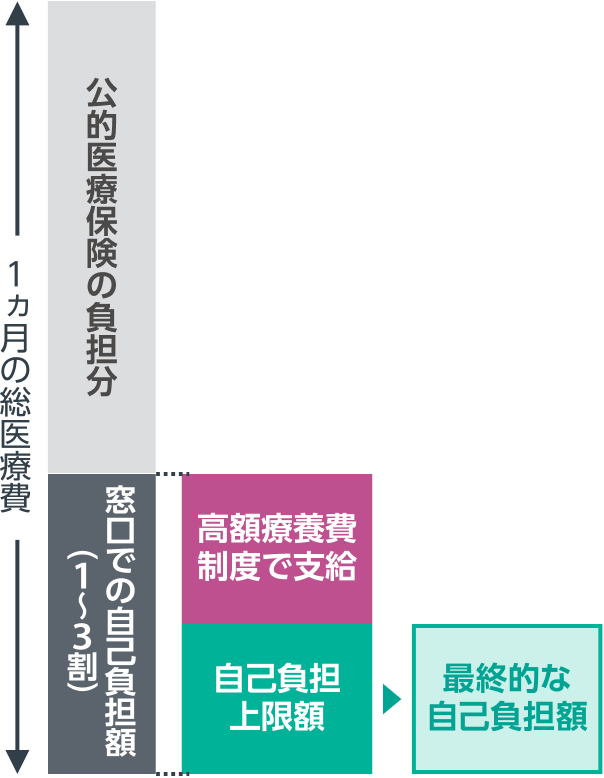

高額療養費制度の仕組み

高額療養費制度は、病気やケガの種類を問わず、病院や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月のはじめから終わりまで)の医療費が高額になった場合、一定の金額(自己負担上限額)を超えた分が支給される制度です。

公的医療保険に加入している人なら誰でも利用できますが、制度の対象となるのは公的医療保険が適用される診療のみで、入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療の費用などは対象外です。

1つの医療機関での自己負担額では上限額を超えないときでも、同じ月に別の医療機関を受診した場合は、その自己負担額※を合算することができます。この合算額が上限額を超えていれば、高額療養費制度が適用されます。

- ※

- 69歳以下の場合は2万1,000円以上であることが必要

高額療養費制度の情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください

高額療養費制度が適用されたときの最終的な自己負担額

自己負担上限額

自己負担上限額は、申請者の年齢(69歳以下、70歳以上)と所得水準によって異なります。70歳以上の方の一部には、外来だけの上限額も設けられています。

また、高額療養費制度には多数回該当や世帯合算という仕組みがあり、継続して高額な医療を受ける必要がある場合や、世帯全体の医療費がかさんだ場合に、自己負担額がさらに軽減されます。

自己負担をさらに軽減する仕組み

多数回該当

過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合、「多数回」の該当となり、4回目から自己負担上限額が引き下げられる。

世帯合算

同じ公的医療保険に加入している家族が支払った自己負担額を合算し、その合算額が自己負担上限額を超えたときに、超えた金額が支給される。

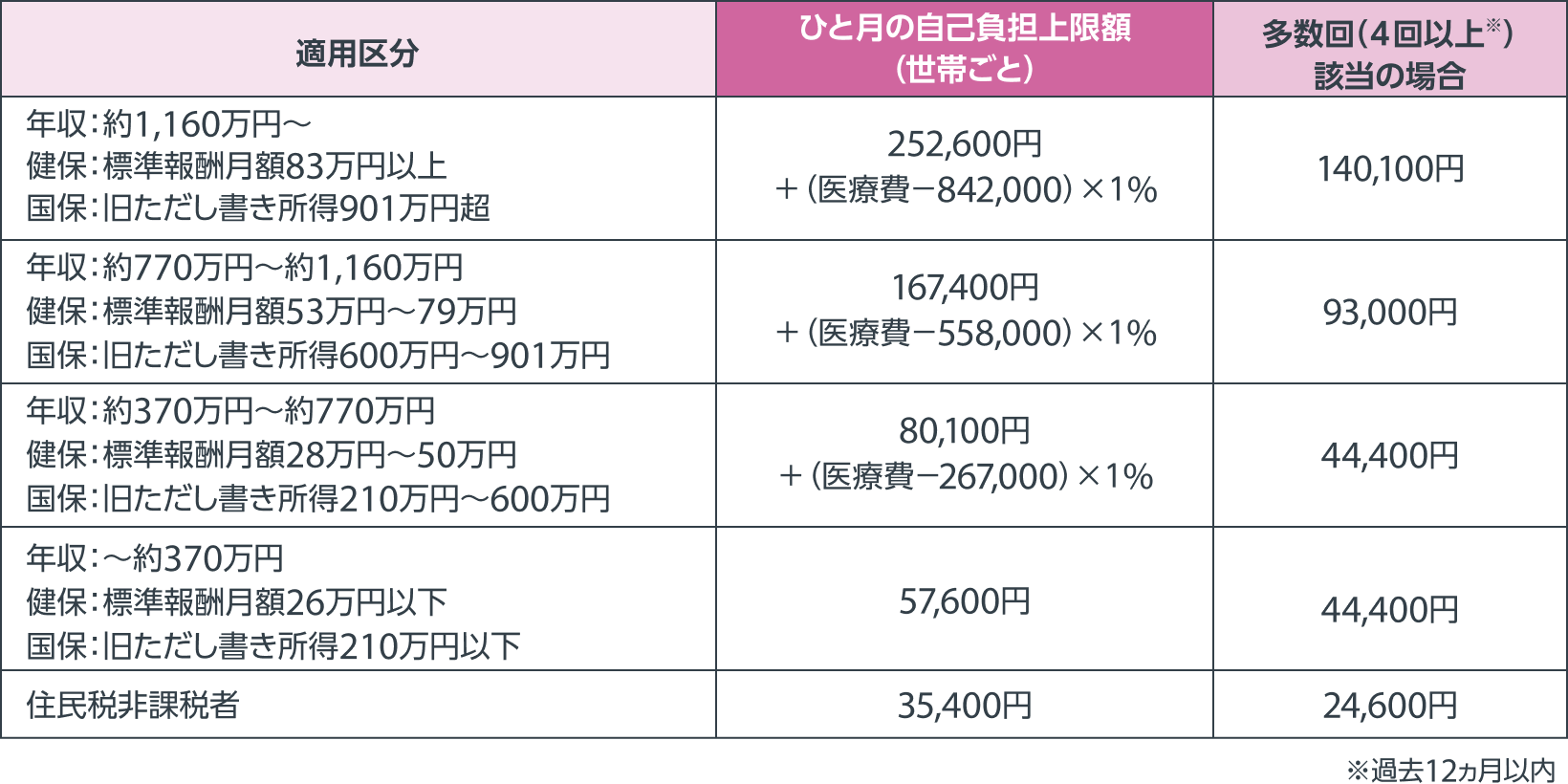

69歳以下の方の自己負担上限額

- 厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)

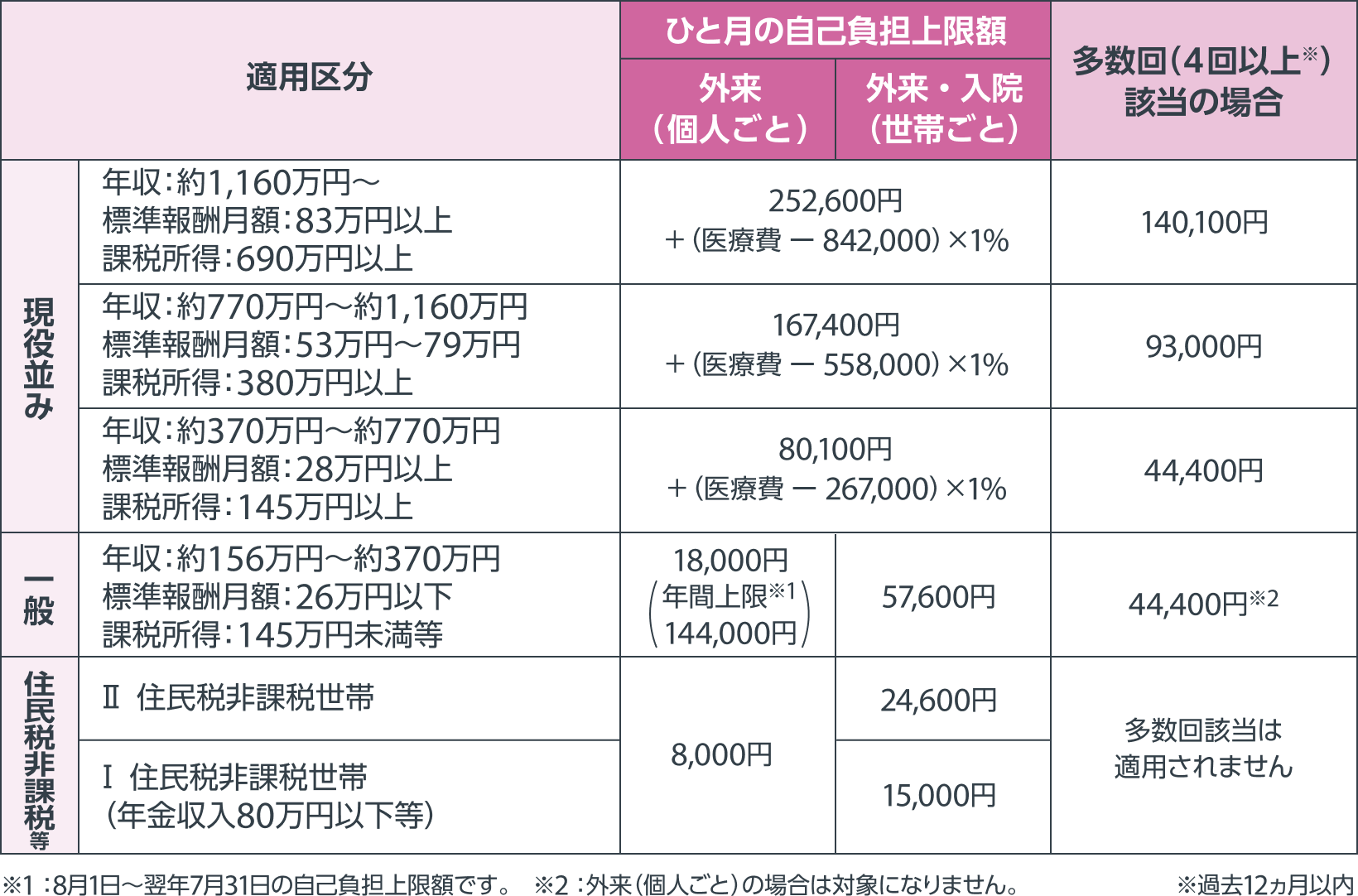

70歳以上の方の自己負担上限額

- 厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)

利用方法

高額療養費制度を利用するには、3つの方法があります。

1つめは医療機関や薬局の窓口※でマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示する方法、2つめは限度額適用認定証を提示する方法です。

この2つの方法では、窓口での支払い額が自己負担上限額になります。ただし、限度額適用認定証は事前に申請の手続きが必要です。

3つめは、医療機関や薬局の窓口で通常通りの金額を支払い、後日、加入している公的健康保険に申請をして、自己負担上限額を超えた分の払い戻しを受ける方法です。手続きが必要なことに加え、払い戻しには申請から3ヵ月程度かかります。

3つの利用方法

窓口でマイナ保険証を提示する

医療機関や薬局の窓口※でマイナ保険証を提示し、顔認証付きカードリーダーで限度額情報の提供に同意する。

窓口で限度額適用認定証を提示する

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、加入している公的医療保険に申請書を提出すると交付される。医療機関や薬局の窓口にこれを提示する。支払いの発生までに交付が間に合わなかった場合は、事後に払い戻しの手続きをする。

事後に手続きをする

医療機関や薬局で通常の金額を支払い、後日、加入している公的健康保険に高額療養費の支給申請書を提出する。

- ※

- オンライン資格確認を導入している医療機関等

- 厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html) - 厚生労働省. マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~

(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf)

医療費の負担を軽減するその他の制度

付加給付制度

特定の企業や業種の健康保険組合、公務員などの共済組合などには、独自の「付加給付」が設けられているケースがあります。これは国が定める高額療養費制度よりも手厚い助成制度で、自己負担上限額がさらに低く設定されています。

各健康保険組合により異なりますが、厚生労働省の指導に基づき、自己負担上限額は一般的に1ヵ月25,000円です。

「一部負担金払戻金」「療養費付加金」などとも呼ばれるため、ご自身の健康保険組合に付加給付制度があるか確認してみましょう。

お問い合わせ先:ご自身の健康保険組合

高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯のための制度です。

1年間に支払った2つの保険の自己負担額を合算し、この制度独自の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額の払い戻しが受けられます。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

ひとり親家庭等への医療費助成制度

自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。

自治体によって助成内容や申請方法が異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

他にも重度障がい者のための医療費助成制度など、自治体ごとにさまざまな制度があります。

制度の詳細や手続きなどについては、お住まいの自治体にお問い合わせください。

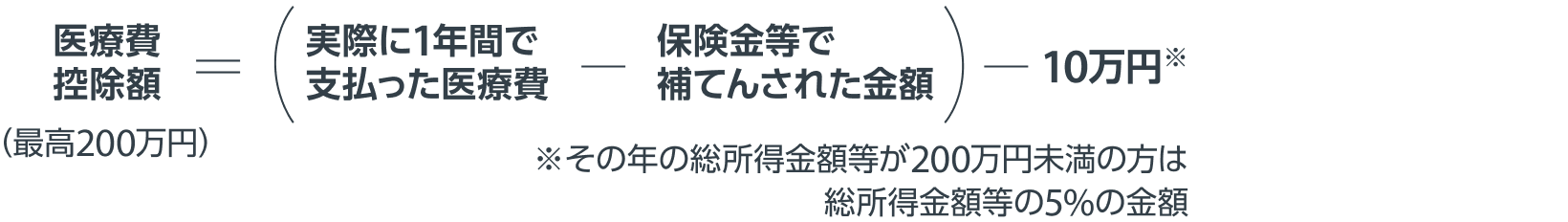

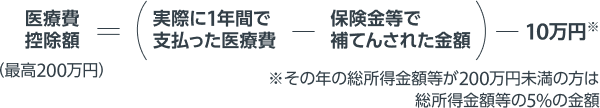

医療費控除

生計をともにする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うことで、所得税などが還付される場合があります。

利用方法

高額療養費制度を利用するには、3つの方法があります。

1つめは医療機関や薬局の窓口※でマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示する方法、2つめは限度額適用認定証を提示する方法です。

この2つの方法では、窓口での支払い額が自己負担上限額になります。ただし、限度額適用認定証は事前に申請の手続きが必要です。

3つめは、医療機関や薬局の窓口で通常通りの金額を支払い、後日、加入している公的健康保険に申請をして、自己負担上限額を超えた分の払い戻しを受ける方法です。手続きが必要なことに加え、払い戻しには申請から3ヵ月程度かかります。

高額療養費の払い戻しについて

加入する公的医療保険から送られてくる「医療費通知」「医療費のお知らせ」などで、1年間に支払った医療費が控除の対象かどうかを確認

「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口、または国税庁のホームページから入手し、必要事項を記入

必要な書類を税務署に提出(通常は、2月16日から3月15日のあいだに確定申告書を提出)

約1ヵ月から1ヵ月半後、指定した振込口座に還付金が振り込まれます

医療費控除額の計算方法

監修:駒形 嘉紀 先生 杏林大学医学部

腎臓・リウマチ膠原病内科学教室 教授